Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannica; proposizione che si può rendere più generale così: ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall’assoluta necessità è tirannico.

— Cesare Beccaria, “Dei delitti e delle pene”

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

— Art. 27 Cost.

I

Scriveva Pavese: «Se l’unica educazione la può dare il dolore, mi domando perché sia filosoficamente proibito di infierire contro il prossimo, educandolo nel miglior modo».

Io credo che il dolore non educhi affatto; e sono da sempre convinto che la prigione sia un abominio. Se fossi il Tiranno, la abolirei.

Di quando in quando si discute sulla necessità dell’amnistia o dell’indulto per svuotare le carceri. Fino al 1992 era sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei parlamentari presenti in aula per l’approvazione di proposte di legge per l’amnistia e l’indulto. Dal 1948 al 1991 ci furono ben trentuno provvedimenti del genere. Con la modifica dell’art. 79 della Costituzione, nel 1992, per cui è ora necessaria una maggioranza pari ai due terzi degli eletti, gli strumenti dell’amnistia e dell’indulto non sono stati più utilizzati. Tangentopoli e l’adozione del sistema maggioritario sconsigliarono un gesto che si sarebbe rivelato impopolare.

Impopolare, sì, ma imprescindibile: i tribunali sono sommersi da centinaia di migliaia di procedimenti arretrati (il novanta per cento dei quali riguardano reati minimi) e più di centomila persone sono sottoposte a controllo penale (metà delle quali condannate a pene inferiori a tre anni): cinquantottomila sono in carcere, trentamila stanno scontando la pena attraverso misure alternativa e cinquantamila sono in attesa delle decisioni del tribunale in libertà provvisoria. A questi dati va aggiunto che nell’ultimo decennio, solo il quaranta per cento delle pene comminate si sono tradotte in detenzione carceraria.

Analizzando la situazione del sistema penitenziario dall’Unità ad oggi, Guido Neppi Modona ha individuato tre momenti di continuità storica: l’impermeabilità del pianeta carcere; la violenza – in termini fisici e psicologici – come principale collante nei rapporti fra carcerieri e carcerati; e la rigidità di una struttura burocratica estremamente centralizzata e verticistica.

Nei regolamenti generali degli istituti carcerari, la prigione è considerata un luogo in cui al condannato deve essere impedito qualsiasi contatto con l’esterno (disciplinando rigidamente colloqui, corrispondenza, ecc.), per relegarlo lontano dalla società libera. Questo principio generale si traduceva – almeno fino alla riforma del 1975, ma le cose non sono troppo migliorate – in alcune disposizioni incomprensibili, come quella contenuta in una circolare datata 8 settembre 1931 della Direzione Generale istituti di Prevenzione e di Pena in cui si sottolineava che in tali istituti la scelta dei libri e dei giornali deve essere sempre ispirata a criteri di severa austerità e che «per la gran massa dei detenuti occorre non consentire la lettura dei giornali».

Per fare solo un altro esempio, basti considerare la drammatica situazione sanitaria che ancora oggi affligge le carceri italiane. Ad onta di alcune leggi riforma (n. 419 del 1998 e n. 230 del 1999), la sanità penitenziaria continua ad essere separata dal sistema sanitario nazionale; sistema, quest’ultimo, in cui dal vi sono stati tagli del cinquanta percento. In prigione manca tutto: dalle aspirine ai medicinali salvavita.

II

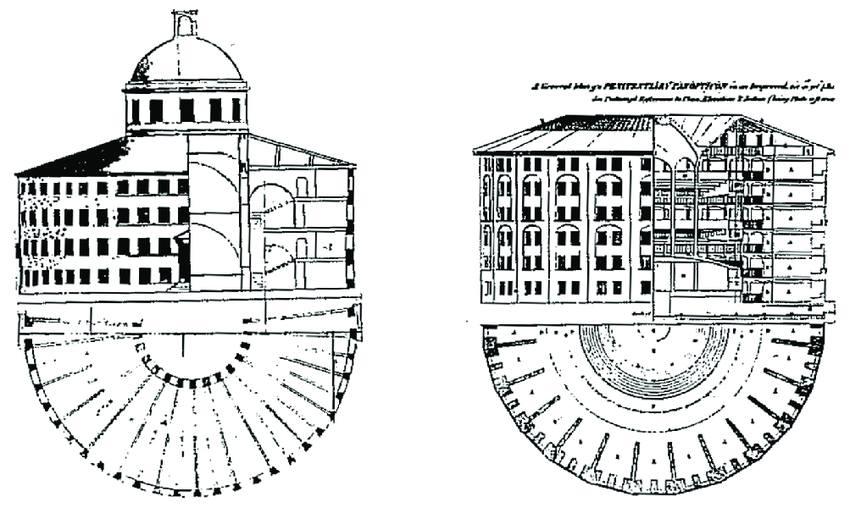

La storia moderna della prigionia nasce quando, a partire dal XVIII secolo, il castigo passa «da un’arte di sensazioni insopportabili a un’economia di diritti sospesi», come rilevava Foucault in Sorvegliare e punire.

Sono trascorsi pochi lustri da quando Robert Francois Damiens, condannato per “parricidio”, venne «tanagliato alle mammelle, braccia, cosce e grasso delle gambe, la mano destra tenente in essa il coltello con cui ha commesso il detto parricidio bruciata con fuoco di zolfo e sui posti dove sarà tanagliato, sarà gettato piombo fuso, olio bollente, cera e zolfo fusi insieme e in seguito il suo corpo tirato e smembrato da quattro cavalli e le sue membra e il suo corpo consumati dal fuoco, ridotti in cenere e le sue ceneri gettate al vento».

Foucault aggiunge come testimonianza una cronaca della «Gazzetta di Amsterdam» in cui è riportato che i quattro cavalli non riuscirono a squartare lo sciagurato, così se ne aggiunsero due e, non bastando i sei cavalli, si fu obbligati a recidere i nervi e a troncare le giunture di Damiens con la scure. Questa era la procedura penale, così in Francia come in Spagna e altrove: «Declàrese, diga la berdad» era l’invito che gli inquisitori spagnoli ossessivamente ripetevano procedendo alla tortura del prigioniero.

Dal 1560 al 1670 furono dichiarate streghe e bruciate quasi tremila donne. Tra queste anche Catarina Medici, di cui parla Sciascia ne La strega e il capitano, prendendo spunto dal trentunesimo capitolo de “I promessi sposi” e da una nota del Verri nella sua Storia di Milano. Scrive il Manzoni che il protofisico Lodovico Settala «cooperò a far torturare, tanagliare e bruciare, come strega, una povera infelice sventurata, perché il suo padrone pativa strani dolori di stomaco, e un altro padrone di prima era stato fortemente innamorato di lei».

La caccia alle streghe inizia nell’867 all’uscita del Canon Episcopi, un manualetto dato in uso ai vescovi perché questi imparassero quale doveva essere il corretto atteggiamento nei confronti della famigerata Società di Diana. Vi si legge, tra l’altro che «non bisogna dimenticare che certe donne depravate, le quali si sono rivolte a Satana e si sono lasciate sviare da illusioni e seduzioni diaboliche, credono e affermano di cavalcare la notte certune bestie al seguito di Diana, dea dei pagani (o di Erodiade), e di una innumerevole moltitudine di donne; di attraversare larghi spazi di terre grazie al silenzio della notte profonda e di ubbidire ai suoi ordini come a loro signora e di essere chiamate certe notti al suo servizio».

Di Lodovico Settala sappiamo che fu autore di alcuni trattati di medicina e di filosofia. Era nato a Milano nel 1555 e a diciotto anni si era laureato in medicina a Pavia. Nella sua città natale tornò nel 1577 per insegnare prima medicina e poi filosofia nelle Scuole canobiane. Nel 1627 fu nominato protofisico da Filippo IV.

Tre anni dopo, come racconta Manzoni, «sul finire del mese di marzo, cominciarono, prima nel borgo di porta orientale, poi in ogni quartiere della città, a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni; morti per lo più celeri, violente, non di rado repentine, senza alcun indizio antecedente di malattia». Il 21 giugno, nei pressi della Contrada della Vetra, due comari affacciate alla finestra notano un uomo avvolto in un pastrano nero strofinare la mano destra contro il muro della loro casa. Scese in strada, Catterina Rosa e Ottavia Boni controllano i segni lasciati dallo sconosciuto e vedono – o credono di vedere – delle macchie di colore giallo. Le comari, spaventate, danno l’allarme. Si provvede a gettar calce sulle macchie; il Capitano di giustizia fa la sua ispezione e trova tracce di unto, malgrado l’imbiancatura. Si trova in fretta il colpevole: è Guglielmo Piazza, Commissario della Sanità, il quale, nonostante neghi recisamente di essere coinvolto nell’accaduto, viene arrestato e accusato di essere un untore. Rasato, purgato e sottoposto alla tortura della corda, il Piazza non solo confessa, ma fa il nome di un complice: il barbiere Giangiacomo Mora. A costui è riservata la legatura della canapa, tortura che consiste nell’avvolgere una mano in una matassa e rigirarla fino a slogare il polso. Segue, puntuale, la confessione; e poi la ritrattazione; infine, dopo nuovi supplizi, una nuova, definitiva, ammissione. Il Piazza, intanto, ha fatto il nome di una terza persona: Don Giovanni Gaetano Padilla, nobile spagnolo denunciato come l’ideatore del crimine. Verrà poi assolto in virtù del suo rango. Sia il Mora che il Piazza, invece, vengono condannati a morte con sentenza pronunciata il 27 luglio. Entrambi furono caricati su un carro che li portò nel luogo che il Piazza aveva infettato e davanti alla bottega del Mora, dove fu tagliata loro la mano destra e rotta l’ossatura; in seguito furono posti sulla ruota, i loro cadaveri bruciati e le ceneri gettate nel fiume. La casa del Mora fu demolita e al suo posto eretta una colonna, detta infame, e una lapide che recava la descrizione dei fatti accaduti, a memoria della giustizia compiuta nei confronti dei due principali imputati dell’epidemia di peste che si diffuse quell’anno a Milano (la colonna venne demolita centoquarantotto anni dopo).

Pochi mesi dopo la duplice esecuzione – chi la fa l’aspetti – il Protofisico Settala fu accusato dal popolo, in cui era radicata la credenza che la peste fosse una mera invenzione dei dottori, che l’epidemia provenisse dai peli della sua barba.

Nel 1777 scrive Pietro Verri nel suo Osservazioni sulla tortura: «Centocinquantamila cittadini milanesi perirono scannati dall’ignoranza». Un anno prima Maria Teresa d’Austria aveva emanato un decreto che prevedeva l’abolizione della tortura; il Senato milanese, chiamato a prendere una decisione in merito, scelse, però, di mantenerne l’uso.

I tempi, comunque, stavano cambiando. Scrive Foucault: «È l’epoca in cui tutta l’economia del castigo viene ridistribuita». Il primo segnale è appunto quello della sparizione dei supplizi: «in pochi decenni il corpo suppliziato, squartato, amputato, simbolicamente marchiato sul viso o sulla spalla, esposto vivo o morto, dato in spettacolo, è scomparso. È scomparso il corpo come principale bersaglio della repressione penale. […] Per effetto di questo nuovo ritegno, tutto un esercito di tecnici ha dato il cambio al boia, anatomista immediato della sofferenza: sorveglianti, medici, cappellani, psichiatri, psicologi, educatori.

La tortura cessa definitivamente di essere uno strumento della giustizia e del potere a partire dalla prima metà dell’Ottocento. Si chiede allora Foucault: «Se non è più al corpo che si rivolge la pena nelle sue forme più severe, su cosa allora stabilisce la sua presa? La risposta […] è semplice, quasi evidente, sembra scritta nella domanda stessa. Non è più il corpo, è l’anima».

In una intervista rilasciata nel 1990 a Foulek Ringelheim, Foucault ammetteva di essere rimasto deluso dalla poca attenzione ricevuta dal suo saggio sulla nascita della prigione da parte di interlocutori “naturali” quali magistrati, penalisti, assistenti sociali, ecc. «Per quanto mi riguarda», constatava amaramente, «nonostante il mio desiderio, non mi è mai stata offerta la possibilità di avere nessun contatto di lavoro con un professore di diritto penale, né un magistrato, né un partito politico».

Certo è che i teorici del diritto penale hanno sempre avuto nei confronti di Sorvegliare e punire un rapporto ambivalente. Uno dei nostri professori benemeriti, Franco Cordero, ad esempio, mostra di aver letto (eccome!) il libro di Foucault, anche se nel suo Procedura penale non lo ha inserito in alcun indice. Eppure quando Cordero deve dare un volto (e un corpo) all’imputato sottoposto a tortura, egli non ha dubbi: l’esempio non può che essere Robert-Francois Damiens, «lacché disoccupato dalla testa confusa, condannato allo squartamento perché, solidale con i nobles de robe giansenisti, aveva punto con un temperino Luigi XV, le Bien-Aimé, a titolo d’ammonimento». E nel discettare di memoria processuale, approfondendo il tema del Giornale del processo, ricolloca sulla scena il frondeur attentatore: «lo stile inquisitorio moltiplica i flussi verbali: bisogna che l’imputato parli; il processo diventa sonda psichica. L’inquisitore lavora a mano libera, indifferente ai limiti legali, ma raccoglie ogni sillaba; l’ossessione microanalitica sviluppa un formalismo grafico; nessun fatto è realmente tale finché non figuri sulla pagina».

E quali sono le pagine che Cordero si premura di sottoporci? Quelle tratte dai quattro tomi in-16° delle Pièces originale set procédures du procès fait à Robert-Francois Damiens (da cui veniamo a sapere, fra l’altro, che al supplizio assisté Casanova, con un amico e due dame).

III

Nel terzo libro degli Essays, Montagne rievoca il celebre caso del falso Martin Guerre e del suo doppio Arnaud du Thrill. Era il 1561: «Vidi nella mia infanzia un processo che Coras, consigliere di Tolosa, fece stampare, su un fatto molto strano: di due uomini che si presentavano l’uno invece dell’altro. Mi ricordo (e di nessun’altra cosa mi ricordo così bene) che mi sembrò che egli avesse reso l’impostura di colui che giudicò colpevole così piena di prodigi ed eccedente a tal punto le nostre conoscenze, e quelle di lui medesimo ch’era giudice, che trovai molto dura la sentenza che lo aveva condannato ad essere impiccato. Adottiamo qualche forma di sentenza che dice: “La corte non ci capisce più niente”, più liberamente e semplicemente di quanto fecero gli aeropagiti, i quali, trovandosi imbarazzati da una causa che non potevano districare, ordinarono che le parti ritornassero dopo cento anni».

A partire dal XIX secolo, secondo Foucault, il sistema giudiziario ha formulato la propria sentenza allo stesso modo. «Da quando […] l’Europa ha dato vita ai nuovi sistemi penali, i giudici, poco a poco, ma con un processo che risale a molto lontano, si sono messi a giudicare qualcosa di diverso dai reati: l’anima dei criminali. E si sono messi, contemporaneamente, a fare qualcosa di diverso dal giudicare. […] Lungo il procedimento penale e nell’esecuzione della pena brulica tutta una serie di istanze annesse. Giustizie secondarie e giudici paralleli si sono moltiplicati attorno al giudizio principale: esperti psichiatrici o psicologi, magistrati dell’applicazione della pena, educatori, funzionari dell’amministrazione penitenziaria, spezzettano il potere legale di punire. […] Dacché funziona il nuovo sistema penale – quello definito dai grandi codici del secolo XVIII e XIX – un processo globale ha condotto i giudici a giudicare altra cosa che non i delitti: nelle sentenze essi sono stati condotti a fare altra cosa che non giudicare; e il potere di giudicare è stato trasferito, in parte, ad istanze diverse dai giudici del reato. L’intera operazione penale si è gravata di elementi e di personaggi extragiuridici. […] Una cosa è singolare della giustizia moderna: se essa si carica di tanti elementi extragiuridici, non è per poterli qualificare giuridicamente ed integrarli a poco a poco nello stretto potere di punire: è al contrario per poterli far funzionare all’interno dell’operazione penale come elementi non giuridici; è per evitare a questa operazione di essere puramente e semplicemente punizione legale; è per discolpare il giudice dall’essere puramente e semplicemente colui che castiga».

Per Foucault la cattiva funzionalità della giustizia criminale si spiega anche a causa del suo riferirsi a qualcosa di diverso, in «un’incessante reiscrizione in sistemi non giuridici». Qui – è chiaro – non si parla di esattezza della giustizia, di bontà della giustizia, di verità della giustizia, ma della sua funzionalità. Tanto più essa immette in sé il sapere (la filosofia, le scienze, le perizie) tanto meno funziona.

Qualche anno fa, nel clamore della stampa e delle televisioni, una madre è stata condannata a trent’anni di carcere per l’omicidio di suo figlio. Credo che la donna sia stata condannata perché “non poteva essere che lei”, e non perché sia stata provata la sua responsabilità. In effetti, questo è uno di quei casi in cui la giustizia dovrebbe fare come gli aeropagiti oppure seguire il consiglio di Montagne: emettere una sentenza che dica: «la corte non ci capisce niente». Per non doverlo dire, il giudice ha delegato la responsabilità della decisione ad una lunghissima teoria di criminologi, psicologi dell’infanzia, psichiatri, periti, esperti balistici, che hanno prodotto ognuno una mole abnorme di sapere, quasi a voler compiere con questo una specie di esorcismo che ci addormenti tutti e ci distolga dal formulare l’unica vera domanda: ma il fatto è provato?

Trecento anni fa, si sarebbe trovato a tutti costi un testimone oculare che avesse visto la mamma infierire sul corpo del figlio; si sarebbe intimidito il teste minacciandone la correità; lo si sarebbe torturato gridando: «Diga la berdad». Oggi, che tali metodi non sono più permessi e la giustizia si è addolcita, il giudice ha di fronte due strade: fare come gli ha suggerito Montagne; nascondersi dietro tonnellate di carte e tirarne fuori il colpevole. Perché, almeno nel caso in specie, ha optato per la seconda soluzione? Perché ciò che abbiamo chiamato sapere (o meglio: che Foucault chiama sapere) non è soltanto ciò che di extragiudiziale il giudice immette nel processo per addivenire ad una sentenza, ma anche ciò che preme dall’esterno e non entra mai, ma non lascia scampo: l’informazione. Quella stessa informazione che – abbiamo visto – secoli fa sfociava in una sorta di grafomania inquisitoria, oggi insinua dubbi, propone piste alternative, lascia sottendere, ma, in fin dei conti, vuole una sola cosa: il colpevole, il mostro.

Schiacciato – di dentro e da fuori – da tali pesi, il giudice fa tutt’altro che il suo dovere. Letteralmente: fa altro.

Ed ecco che, indebolitasi la sua funzionalità in sede decisoria, la giustizia si addolcisce al momento dell’irrogazione della pena e nella gestione penitenziaria. Dato il mostro – per un lunghissimo attimo – in pasto alla folla, lo sottrae, lo nasconde, lo rinchiude ma non troppo e non troppo a lungo, o almeno (avvalendosi di mille dispositivi e congegni procedurali) non così a lungo come l’originaria sentenza aveva decretato.

Stiamo arrivando a una fantomatica società senza carcere? Sarebbe il modo sbagliato per giungere a una decisione saggia.

Leonardo Colombati è nato a Roma nel 1970. ha pubblicato cinque romanzi: Perceber (Sironi, 2005), Rio (Rizzoli, 2007), Il re (Mondadori, 2009), 1960 (Mondadori, 2014 – Premio Sila) e Estate (Mondadori, 2018 – Premio Pisa). Ha curato i volumi La canzone italiana 1861-2011. Storia e testi (Mondadori-Ricordi, 2011) e Bruce Springsteen: Come un killer sotto il sole (Mondadori, 2018). Suoi articoli sono usciti su «Corriere della Sera», «Il Messaggero», «Il Giornale», «Vanity Fair», «IL», «11» e «Rolling Stone». Nel 2016 ha fondato la scuola di scrittura Molly Bloom assieme a Emanuele Trevi.