26 dicembre 2012

Il tempo meteorologico a San Francisco è incerto, meno clemente di quanto avevo sperato: scrosci di pioggia si alternano a schiarite della stessa brevità – soltanto il vento umido è incessante. Mi trovo costretto a indossare uno sull’altro i vestiti primaverili che avevo previsto per la vacanza, realizzando che un giaccone invernale non è equiparabile alla somma di un qualsivoglia numero di strati estivi. Per di più, la città è spopolata durante il coprifuoco postnatalizio. Percorro a piedi i saliscendi da Marina a North Beach con una sensazione di libertà che si alterna a un’altra di smarrimento: la mancanza di scopo di chi è rimasto chiuso fuori casa.

La City Lights è tra i pochi negozi aperti, il che conferma in larga parte l’impressione che si tratti ormai di un feticcio per turisti più che di una vera libreria. Ma poco importa: è straordinariamente bella, rifornita e silenziosa (come se i decametri di scaffali in legno assorbissero ogni suono), e la disposizione dei libri suggerisce la chiarezza mentale di chi l’ha concepita, senza rivelarne a fondo il piano.

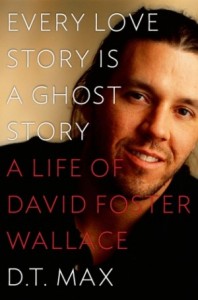

David Foster W allace mi scruta dall’alto, dalla copertina di un volume posizionato in modo che la sua facciona tenga d’occhio gli avventori. Soltanto di recente ho imparato a familiarizzare con i visi degli autori che prediligo, ai tempi in cui lessi per la prima volta La scopa del sistema non mi preoccupavo affatto delle sembianze di chi stava dietro le parole. Data la profonda impressione che il libro ebbe su di me, il suo – quello di DFW – fu il primo volto che mi venne la curiosità di conoscere. Ricordo che quando andai a spiarlo su internet mi stupii di quanto poco il DFW in-carne-e-ossa si accordasse con l’immagine personale che di lui mi ero costruito: le labbra più carnose del dovuto, la complessione un po’ tozza, i lineamenti del viso per nulla affilati com’era invece la sua intelligenza e, soprattutto, i capelli lunghi, che nel 2001 – era quello, l’anno – non andavano più di moda da un pezzo.

allace mi scruta dall’alto, dalla copertina di un volume posizionato in modo che la sua facciona tenga d’occhio gli avventori. Soltanto di recente ho imparato a familiarizzare con i visi degli autori che prediligo, ai tempi in cui lessi per la prima volta La scopa del sistema non mi preoccupavo affatto delle sembianze di chi stava dietro le parole. Data la profonda impressione che il libro ebbe su di me, il suo – quello di DFW – fu il primo volto che mi venne la curiosità di conoscere. Ricordo che quando andai a spiarlo su internet mi stupii di quanto poco il DFW in-carne-e-ossa si accordasse con l’immagine personale che di lui mi ero costruito: le labbra più carnose del dovuto, la complessione un po’ tozza, i lineamenti del viso per nulla affilati com’era invece la sua intelligenza e, soprattutto, i capelli lunghi, che nel 2001 – era quello, l’anno – non andavano più di moda da un pezzo.

La fotografia  della copertina traslucida è una delle poche in cui DFW sorride (le ho impresse nelle mente quasi tutte, poiché dai tempi della Scopa del sistema ho digitato il suo nome sulla barra onnisciente di Google più e più volte) e il libro si rivela essere una biografia postuma, redatta da tale D.T. Max. «Prendila, t’interessa» suggerisce la mia compagna, che deve avermi visto trasalire. «No» ribatto, «no, no.» Il punto è che mi ero prefissato esplicitamente, dopo il suicidio di DFW nel settembre del 2008, che non avrei ceduto alla tentazione di leggere alcuna sua biografia, così come non avrei considerato le pubblicazioni di lavori che lui non aveva autorizzato – avevo assistito a uno sciacallaggio simile nei confronti di Jeff Buckley finché, a forza di acquistare dischi con versioni pessime delle sue poche canzoni, mi ero quasi disamorato di lui.

della copertina traslucida è una delle poche in cui DFW sorride (le ho impresse nelle mente quasi tutte, poiché dai tempi della Scopa del sistema ho digitato il suo nome sulla barra onnisciente di Google più e più volte) e il libro si rivela essere una biografia postuma, redatta da tale D.T. Max. «Prendila, t’interessa» suggerisce la mia compagna, che deve avermi visto trasalire. «No» ribatto, «no, no.» Il punto è che mi ero prefissato esplicitamente, dopo il suicidio di DFW nel settembre del 2008, che non avrei ceduto alla tentazione di leggere alcuna sua biografia, così come non avrei considerato le pubblicazioni di lavori che lui non aveva autorizzato – avevo assistito a uno sciacallaggio simile nei confronti di Jeff Buckley finché, a forza di acquistare dischi con versioni pessime delle sue poche canzoni, mi ero quasi disamorato di lui.

Nel moment o in cui mi trovo alla City Lights di San Francisco – 26 dicembre 2012 – sono già venuto meno al secondo dei miei propositi (ho letto e riletto quanto emerso dagli svariati e impietosi carotaggi dell’opera di DFW), ma il diktat sulla biografia è ancora solido. Si tratta di una questione di principio, deontologica quasi, oltre che della paura di vedermi sgretolare un idolo davanti agli occhi: il punto è che ogni narratore devolve una parte gigantesca delle proprie energie e del proprio tempo a trovare per ogni opera che produce – per ogni singola riga di ogni singola opera che produce – il giusto livello di trasposizione della sua storia personale. Individuare la dose corretta di autobiografia in un racconto è fra i processi più penosi e delicati della scrittura: essere troppo avari di sé si traduce quasi sempre in una carenza di sapidità, in freddezza, in sostanziale disinteresse verso la materia; eccedere comporta altri rischi più gravi, fra cui voyeurismo, ossessività, autocommiserazione (quasi sempre di matrice freudiano-regressiva) e dissapori, se non proprio pasticci legali, con parenti o amici intimi.

o in cui mi trovo alla City Lights di San Francisco – 26 dicembre 2012 – sono già venuto meno al secondo dei miei propositi (ho letto e riletto quanto emerso dagli svariati e impietosi carotaggi dell’opera di DFW), ma il diktat sulla biografia è ancora solido. Si tratta di una questione di principio, deontologica quasi, oltre che della paura di vedermi sgretolare un idolo davanti agli occhi: il punto è che ogni narratore devolve una parte gigantesca delle proprie energie e del proprio tempo a trovare per ogni opera che produce – per ogni singola riga di ogni singola opera che produce – il giusto livello di trasposizione della sua storia personale. Individuare la dose corretta di autobiografia in un racconto è fra i processi più penosi e delicati della scrittura: essere troppo avari di sé si traduce quasi sempre in una carenza di sapidità, in freddezza, in sostanziale disinteresse verso la materia; eccedere comporta altri rischi più gravi, fra cui voyeurismo, ossessività, autocommiserazione (quasi sempre di matrice freudiano-regressiva) e dissapori, se non proprio pasticci legali, con parenti o amici intimi.

Negli ultimi anni della sua vita, poi, DFW sembrava impegnato a esplorare proprio il pernicioso confine fra privato e finzione letteraria. Nel romanzo a cui stava lavorando e che non avrebbe terminato, Il re pallido (l’ultima delle pubblicazioni postume con cui ho violato il secondo dei miei nobili propositi di integrità), compare fra gli altri un personaggio di nome David Wallace, con tanto di Social Security Number, l’omologo del nostro codice fiscale. È plausibile che nell’epoca d’oro del mémoire, un genere che spadroneggia da almeno un lustro nell’editoria statunitense e ora guadagna velocemente terreno in Italia, DFW volesse smontare il giocattolo dell’ultimo modello d’intrattenimento e guardarci dentro, scoprire quali insicurezze si celavano dietro tanta morbosità da parte del pubblico e una così favorevole disposizione a denudarsi da parte degli autori. Ovviamente, il mémoire che aveva a sua volta imbastito non era che la parodia di un racconto autobiografico, un resoconto che, nella pretesa esasperata di dichiararsi vero, non faceva altro che mostrare in continuazione la propria falsità strutturale. Che rispetto dimostrerei a DFW e alla sua ricerca, acquistando una biografia postuma che fa piazza pulita di tutti i filtri metanarrativi e se ne infischia del giusto-livello-di-trasposizione della vita personale?

Negli ultimi anni della sua vita, poi, DFW sembrava impegnato a esplorare proprio il pernicioso confine fra privato e finzione letteraria. Nel romanzo a cui stava lavorando e che non avrebbe terminato, Il re pallido (l’ultima delle pubblicazioni postume con cui ho violato il secondo dei miei nobili propositi di integrità), compare fra gli altri un personaggio di nome David Wallace, con tanto di Social Security Number, l’omologo del nostro codice fiscale. È plausibile che nell’epoca d’oro del mémoire, un genere che spadroneggia da almeno un lustro nell’editoria statunitense e ora guadagna velocemente terreno in Italia, DFW volesse smontare il giocattolo dell’ultimo modello d’intrattenimento e guardarci dentro, scoprire quali insicurezze si celavano dietro tanta morbosità da parte del pubblico e una così favorevole disposizione a denudarsi da parte degli autori. Ovviamente, il mémoire che aveva a sua volta imbastito non era che la parodia di un racconto autobiografico, un resoconto che, nella pretesa esasperata di dichiararsi vero, non faceva altro che mostrare in continuazione la propria falsità strutturale. Che rispetto dimostrerei a DFW e alla sua ricerca, acquistando una biografia postuma che fa piazza pulita di tutti i filtri metanarrativi e se ne infischia del giusto-livello-di-trasposizione della vita personale?

Esco dalla City Lights con una copia della biografia di D.T. Max stretta fra il gomito e il fianco (titolo: Every Love Story Is a Ghost Story). Ho comprato anche una vecchia raccolta di Alice Munro, Runaway, per attenuare il senso di colpa.

28 dicembre 2012

A Carmel-by-the-Sea inizio la lettura. Non c’è molto altro da fare in questa cittadina benestante. La descrizione dell’albergo su Booking.com aveva promesso una piscina riscaldata, che si è rivelata uno stagno dal colore sospetto, e comunque piove. Dalla finestra, oltre la coltre di alberi, balugina un oceano appena più chiaro del cielo.

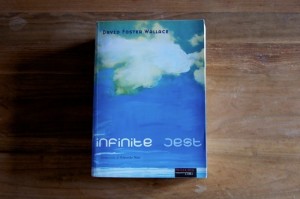

A pagina tre, D.T. Max svela un’analogia stretta fra Avril Incandenza, la madre del protagonista adolescente di Infinite Jest Hal Incandenza, e la madre di DFW. Incamero l’informazione – che avrei potuto facilmente dedurre da solo, ma che non ero interessato a dedurre, o almeno così credevo – e resto sospeso fra il lampo di soddisfazione sporca che mi provoca e un senso sommesso di delusione, come se l’esistenza di una controparte vivente di Avril Incandenza ne diminuisse d’un tratto l’importanza. Avril – mi accorgo dello strano paradosso – era per me più reale quando non era compromessa con il reale. Ma il meccanismo della morbosità, forse proprio in ragione del potere dissacrante e distruttivo che possiede, mi ha già preso la mano come una specie di dipendenza. Vado avanti.

A pagina tre, D.T. Max svela un’analogia stretta fra Avril Incandenza, la madre del protagonista adolescente di Infinite Jest Hal Incandenza, e la madre di DFW. Incamero l’informazione – che avrei potuto facilmente dedurre da solo, ma che non ero interessato a dedurre, o almeno così credevo – e resto sospeso fra il lampo di soddisfazione sporca che mi provoca e un senso sommesso di delusione, come se l’esistenza di una controparte vivente di Avril Incandenza ne diminuisse d’un tratto l’importanza. Avril – mi accorgo dello strano paradosso – era per me più reale quando non era compromessa con il reale. Ma il meccanismo della morbosità, forse proprio in ragione del potere dissacrante e distruttivo che possiede, mi ha già preso la mano come una specie di dipendenza. Vado avanti.

(Il Diario di Paolo Giordano è tratto dal numero 61 di Nuovi Argomenti, attualmente in libreria)

Carlo Carabba è nato a Roma nel 1980. Ha pubblicato le raccolte di poesia Gli anni della pioggia (peQuod, 2008 – Premio Mondello per l'Opera Prima), Canti dell'abbandono (Mondadori 2011 – Premio Carducci e Premio Palmi) e il memoir Come un giovane uomo (Marsilio 2018 – selezionato al Premio Strega). Lavora nell'editoria.