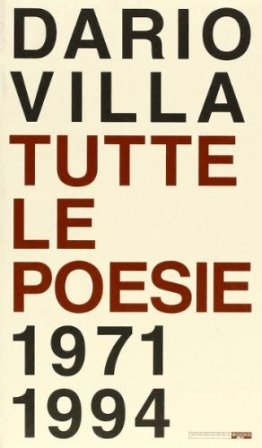

Per Dario Villa (1953-1996). Presentiamo una selezione di sei poesie, dall’edizione Tutte le poesie a cura di K. Bagnoli (Seniorservice Books-Feltrinelli, 2001), seguite da un’estratto della prefazione di Giovanni Raboni, e L’autoritratto, un brano in prosa di Villa pubblicato su «Poesia», 12, I, dicembre 1988. A cura di Dario Bertini.

Per due o tre bioccoli di pube biondo.

Sei poesie di Dario Villa

da Architettura, pittura, fotografia

Il terzo giorno ho inventato sapori

ossuti come un disegno di Schiele.

Aprendo il frigorifero ho compreso

le architetture deserte del vuoto.

Stranito dalla fame, percorrendo

stradine dove gli uomini erano altri,

ho letto epigrafi straniere a iosa

scritte sotto la foto di un prodotto.

Tra pinnacoli in cima alla città

di un duomo tardo gotico, ravvolto

in un kaftano sbiadito, ho intravisto

l’omino di Chagall, col suo violino.

Forse era meglio scendere. Incontrare

una lattina di tonno in un punto

della navata laterale, in fondo,

mi era parso possibile. Che errore.

*

Scatta. Non perdere un solo minuto.

La luce va bene. Non hai bisogno

di calcolare al millimetro. E’ inutile

prendere le misure. Qualsiasi taglio.

Devi fissare la mia faccia adesso.

Le mani come rottami roventi.

Annuso belve. Il naso.

Questo pallido gelo che mi sento addosso.

Il solo scrupolo di meraviglia

che irrita la pupilla. Come mi vedi.

Se puoi vedermi, obiettivo

di questo istante polaroide. E’ notte?

E’ notte forse. E’ questa posa

in cui qualcosa mi stringe.

Devi sbrigarti. Comincio a trasfigurarmi.

I nervi cantano come bandiere bagnate.

Apri l’occhio, cratere lunatico, non aspettare

che si congeli in blocchi di ragione

il blu sublime del subconscio, il sublunare

fluire delle correnti abissali.

Scatta, non fare morire il mio esserci

in quest’inutile combinazione

di spazio e tempo, tra gli angoli, lungo

il filo delle fessure di un attimo.

Se lo fai ti regalo un canestro

di orchidee immaginarie. I retroscena di un sogno.

E inoltre un nastro magnetico,

la carta vergine. Mi scriva la tua luce.

Tu prestati a certe esigenze. Anche se

tutto va chiaramente perduto.

Naturalmente ho bisogno

della mia immagine.

*

da Sotto zero

scusami mamma, ma ti pare il caso

di visitarmi in sogno, interferendo

tra l’altro con un incubo squisito,

solo per dirmi che la vita è bella

perché è varia ma a volte è un vero schifo

e che la carie scava

trafori nella notte? non concordo:

la mia vita è una nave in avaria

sballottata da un mare che spalanca

fauci affatto sdentate; quanto al resto,

la mia bocca è un ammasso di macerie,

un covo di tristezze:

c’è rimasto ben poco da cariare

(e adesso, smamma, e sappi che odio e amore

sono quelli di sempre; grazie a te,

ombra vagante, d’ora in poi potrò

sognare acque serene e spaventosi

spazzolini da denti)

*

da Venere strapazzata dai lunatici

a nameless hardness

(no date)

per due o tre bioccoli di pube biondo

avrei dato la vita erano tempi

allegri gli anni di piombo non c’erano

molti indirizzi nel mio repertorio

e non c’erano nomi cancellati

la solita giornata appesa al chiodo

dei desideri senza oggetto aveva

traversato il decennio e sviluppato

un tremito sicuro la speranza

di vederne la fine era ingiallita

nel muro come una stagione cronica

mancava sempre un giorno all’altro mondo

poi come bruma è nata la tua nuca

si è stampato il tuo passo sul vetrone

dei frigidi piaceri cerebrali

tutt’a un tratto eri lì nell’aria cruda

avevi sciolto tra le gambe nude

i nodi dell’inverno

mandandomi in frantumi un arabesco

e adesso? è neve o pioggia

ma questo è solo l’antefatto il resto

non è ancora accaduto o è storia vecchia

per due o tre bioccoli di pube biondo

mi sono perso in fondo alla tua nube

tu hai messo cento giorni in un diario

hai fatto le valigie mi hai lasciato

l’aurora di un biglietto colorato

sulla porta («non sono la sibilla

non c’è sole»)

e qualche bell’effetto personale

una scatola vuota una foto sfocata

e la cosa migliore

una calza di seta un po’ smagliata

dov’era la caviglia e un suono nero

o un profumo di terra appena smossa

nel punto in cui la sera prima aveva

palpitato lo stelo della coscia

*

harder with johanna

prima mi dici che ti sei bagnata

tutta sfogliando un libro

di foto intitolato viaggio

nelle città dei morti umbria e toscana

ti ha messo in testa un tarlo erotico

di quelli che non riesci più a pensare

ad altro e me lo dici con quegli occhi

che significano una cosa sola

prendiamo il primo treno e andiamo a farlo

mi era sembrata un’idea decente

la tua fantasia di cambiare stile

e venire a scopare nella necropoli

così ti ho domandato “quale?” e quando

mi hai sussurrato “una qualunque”

con accento da americana colta

mi è sembrato persino arrapante

tanto che in treno ci siamo guardati

e ci siamo capiti lo scompartimento

praticamente complice galante

e noi due soli cullati

dentro il ritmo

dondolante

tra bologna e firenze ci siamo fatti

due o tre di quelle cose che

peccato

sia salito a firenze uno di prato

a rompere l’incanto

e poi quella specie

di tombarolo marchigiano

che tentava di venderci il bucchero

“originale etrusco” e noi a dire

che non rompesse l’anima

originale o no mica eravamo

collezionisti

visto che quello insisteva gli abbiamo proposto

di venderci sua sorella o figlia che fosse

insomma la ragazza che gli portava la valigia

tra un coccio e l’altro almeno venti chili sotto

il sole di maggio che da quelle parti non scherza

avremmo potuto comprarla intera

o accontentarci di un

frammento una gamba un ciuffo

“lei capisce” gli ho detto in un orecchio

“siamo sposati da poco

e ci piacciono i pezzi di ragazza”

non ha battuto ciglio e ho cominciato a pensare

senza nessuna ragione particolare

a una pozza di neve sciolta

rimasta lì dall’altr’anno

ti conosco da un mese e mi hai già fatto

fare il giro d’Italia dopo avermi

fatto venire al père lachaise vicino

al cippo presso il quale ci eravamo

conosciuti sì e no da un quarto d’ora

forse non sono fatto per viaggiare

ma è destino che debba ramingare

nell’aria che lambisce la tua gonna

e perdermi per sempre tra il suo schiocco

e la fine del mondo che c’è sotto

ieri a viterbo l’albergo

aveva le tende gialline e i mostri

a bomarzo ce li siamo persi

perché invitati a visitare un circolo

anarchico d’orvieto rivelatosi deserto

oggi nel ristorante sepolto

tra gli ulivi è normale

che arrivi un tale sieda al nostro tavolo

e non sentendosi riconosciuto

scuota la nera testa addolorata

dicendo “o come non vi ricordate?

io sono il geometra lattici

ma sì quello di buti il fratello di cesarino

suvvia volevate comprare la villa

col pianoforte della mamma morta

e il ritratto del nonno nella pampa

avevate ma ora che ci penso

oddio il signore aveva gli occhi neri

la signora uno sfregio sulla gota

mi perdonino avevano ragione

loro non sono quegli altri ohi che gaffe

che gaffe” rimando due volte con gnaffe

e soffocando il pianto nella strozza

al che tu affascinata “he reminds me of the pia

you know the one maremma undid”

tesoro la prossima volta

che sfogli un libro di immagini

fa che non sia su quelle orrende pire

della valle del gange evita le piramidi

circondate da nere leggende

e lascia perdere i loculi d’anatolia

i colombari di batavia e le fosse di katyn

se proprio non puoi farne a meno c’è una

monografia interessante sul monumentale

e il nostro amico che ha l’attico

in via messina in posizione favorevole

sarà felice di prestarci per un pomeriggio

le sue finestre con vista sulle tombe

non costringermi a prendere treni aerei navi

al massimo posso concederti un taxi

c’è un bel cimitero nell’hinterland

si può scopare in brianza sui laghi

o su qualche rilievo prealpino

dove c’è sempre una chiesetta con i sepolcri

della piccola nobiltà locale

e dei curati più illustri

però adesso ti prego torniamo

a milano lo so che ti sembra

una città distrutta dalla guerra

e ricostruita da cani nel dopoguerra

ma veniamoci incontro lasciamo questa terra

feconda di monumenti domani ti porto

a vedere la notte dei morti viventi.

*

da Periplo delle perplessità

redattore dell’aria, ho molte volte

volato tra volumi d’etere, tremanti nevi,

ho stampato refusi folgoranti

nel cielo plumbeo delle tipografie,

volutamente confondendo le

valutazioni della mente, visto

si stampi, fatalmente

ho curato volumi di pagine senza una riga,

secondo le volute del mio enciclopedismo:

non è bastato: la censura ha espunto

certi spazi bianchi, certe

trasparenti allusioni ( un tal candore,

tanta clarté fin nei margini

infastidiva le mosche); i miei colleghi

sono tutti morti, escono

dall’aldilà del tempo, levano la testa

da palinsesti penosi e non hanno più mani

per emendare l’opera della storia,

vivono d’eco e d’interpretazioni;

ho chiesto asilo poetico in regioni astrali,

perseguitato da cavilli a dondolo,

minacciato d’archivio e di lavori

forzati su carta traslucida a vita

per editare a dispense in cento secoli

il bianconero del reali, ho riempito di errori

le mie memorie, d’aporie i sistemi

che mi frullavano per il cappello,

ho sottratto mattoni ai cantieri del metodo,

non c’è casa al cui senso mi senta tranquillo;

forse mi è capitato di descrivere

l’assordante violenza del vuoto,

il lavorio da topo dell’alienazione,

il punto in cui le parole non tengono,

la nitida imprecisioni dei sogni…

ma il fine non l’ho capito, non ho trovato la frase,

non ho risolto teoremi minimi,

non dispongo di chiose per certi capitoli,

non so glossare la morte

Dalla Prefazione di Giovanni Raboni

Credo che pochissimi poeti italiani, negli ultimi decenni del secolo appena trascorso, siano stati così costantemente, oserei dire così insistentemente frequentati dalla grazia come l’autore di questo libro: intendendo per grazia, qui, la capacità intrinsecamente tecnica e tuttavia parzialmente inspiegabile di combinare i modi dell’artificio e quelli della naturalezza sino a rendere l’artificio pressoché inavvertibile e la naturalezza esteticamente rilevante. Che Dario Villa sia morto a poco più di quarant’anni dopo una malattia atroce vissuta con una sorta di elegante, quasi dandistico, eroismo è un dato evidentemente esterno ma forse, chissà, non proprio estraneo alla toccante singolarità della sua vicenda espressiva: c’è qualcosa, nella sua voce, che le conferisce la freschezza d’una perenne, incantevole giovinezza ma una giovinezza, si badi, in qualche modo senza tempo, misteriosamente o forse solo ironicamente svincolata dalle contingenze e dai contesti storici, ambientali ecc. ai quali pure è senza dubbio legata o comunque riferibile. E’ come se fosse, la sua poesia, sempre un passo avanti, sempre un po’ altrove, un po’ oltre rispetto a sé stessa o, per essere più precisi, al sentimento – per altro ben accertabile e persino appassionato – della propria contemporaneità.

E’ per questo che qualche anno fa, nella presentazione della sua ultima raccolta non postuma, Abiti insolubili ( una presentazione non firmata della cui paternità, ora, non mi dispiace riappropriarmi) ,mi era parso di poter spendere un aggettivo- sostantivo rischiosamente ambigui come “postmoderno”; ed è per questo che l’ipotesi così avanzata o non esclusa continua a sembrarmi, nella sua rischiosità, abbastanza plausibile o quanto meno suggestiva. Adesso come allora […] penso infatti che lo strenuo tonalismo e l’eloquenza impetuosamente trasognata che sospingono questi versi e ne sostanziano lo stile non vengano prima o, peggio, all’insaputa bensì, al di qua, decisamente al di qua di tutti gli stridori e le corrosioni, le afasie procurate, gli abissi di insondabilità e di terrore di cui è costellata la storia della poesia del Novecento; […] il poeta che emerge ora compiutamente dalle pagine di questo libro può davvero apparirci sempre come il migliore, il più veridico seguace di sé stesso, […] che anziché immaginare o presagire tutto o quasi tutto il dopo (ossia, appunto, la «modernità») fosse riuscito a sopravvivergli e dunque a ripercorrerlo, a ripensarlo, rivitalizzarlo, quel dopo, con la curiosità e l’innocenza, con il fervore disincantato e al tempo stesso luminosamente, perdutamente sentimentale di un visitatore angelico.

***

L’autoritratto

Dovrei ritirarmi a onor del vero, e imprigionare in pochi tratti la cosa che si dice mi somigli. Ma tutto ciò che posso affermare è che da trentacinque anni mi trovo di fronte al medesimo specchio, e che i contorni di quel grumo di mobile perplessità che dovrebbe, con buona approssimazione, costituire appunto il mio tema, si fanno sempre più sfumati, e stratificano in sé non soltanto il vissuto e il rimosso, ma anche l’altro, l’estraneo, l’avverso: ciò che comunque, con o senza di me, è stato è o sarà, o non sarà mai stato: dal primo glorioso protozoo all’ultima e dura a morire resipiscienza metafisica.

E dubitando, in parallelo, che il linguaggio possa essere conduttore di verità se non linguistiche, laddove il mondo non si esaurisce nella sua natura segnica (quindi ammettendo che la parola è un inadeguato strumento di conoscenza, e come tale parlerà bensì, ma non già se non d’altro) butterò lì questa prima, e perciò persistente, intuizione: che poesia sia un approccio, un tentativo di approssimazione, e in certi casi d’allontanamento, e che malgrado i doni ritmici e di movimento, malgrado i piedi, e i passi da gigante, non si avvicini al suo compiuto obietto, che chiameremo l’uomo, il mondo o come altro ci piaccia di chiamare, più di quanto il diverso non si avvicini all’uguale, o la descrizione al descritto. Così capita, felicemente a mio parere, che il suo itinerario si rovesci su se stesso, e che continui a riguardare sempre e soltanto se stesso. In un mondo in cui tutto riguarda tutto, e nulla risolve nulla, non è male che i poeti debbano sottostare a questo provvidenziale equivoco, scoprendo paradossalmente che tanto più la poesia è poesia, quanto meno somiglia all’ingombrante pretesto che l’ha suscitata. Diversamente avremo poesia del mondo, ovvero paradosso di un paradosso. Stando così le cose, se poi davvero acconsentissi a fingermi in cornice, non potrei che dipingere un autoritratto con paesaggio- laddove il paesaggio sarebbe, come minimo l’universo, riprodotto con fedeltà esasperante: sintomi e sindromi, sintesi e sintassi, sintonia e dissonanza e, come no, distuono. Ferma la mano, dario, o incorrerai nel superbo peccato scientistico dell’incontinenza tassonomica. Certo un tempo dev’esserci stato, in cui anch’io credevo di poter chiedere a quest’arte il premio rassicurante dell’illuminazione e del depistamento, della moltiplicazione e dell’analogia, del capovolgimento e della distruzione, tanto per limitarmi a un esagono di belle speranze. Dall’edificazione al crollo dell’uno e della miriade, noi ci troviamo in mezzo, e con umana indifferenza e sublime sprezzo del ridicolo, continuiamo a curare,e a incrementare, le nostre biblioteche.

E se una parte di me dà la palma alla regressione talassale, l’altra parte non manca di sognare la più organizzata fertile ed aerea babelizzazione del cosmo. Cionondimeno, o pertanto, avere ragione è l’ultima delle mie pretese. Non la minore. Anche se per igiene vi ho rinunciato da un pezzo. Magari mi fidassi in po’ di più del linguaggio, o del suo demone referenziale! Potrei persino sottoscrivere quello che scrivo, rischiando forse davvero di rivelare qualcosa di me, il che non mi pare né morale né estetico. Certo la trappola del trapelare, di un baluginare anche minimo di verità/purchessiano, uno non può evitarla del tutto: qualcosa filtra sempre, a maggior gloria delle divinità accademiche. Come la terra cruda allude al primordiale, e il vaso fittile non può non parlarci anche della civiltà in cui fu concepito e usato, così Omero a sua volta non manca di convertirsi in copiosa fonte di informazione mitografica e antropologica, di marineria e strategia, di nudi costumi e di rozzo erotismo.

Ovidio è già più arrapante. Ma io mi ostino a credere che i millenni di poesia parlino soprattutto della poesia dei millenni: potrà sembrare riduttivo, ma non è detto che certe riduzioni non coprano il tratto migliore di spazio disponibile. Il paradosso della modernità è proprio questo andare stratti per un percorso larghetto, o viceversa pretendere di muoversi a proprio agio in uno spazio esiguo, non più esteso di un palmo di lingua. Avrà pure ragione il lettore (cioè il borghese occidentale che vorrebbe conservare della borghesia classica le poche qualità decenti, spogliandosi delle spaventose incrostazioni cristianogiudaiche e del laico ottimismo che ha atto dell’Europa un luogo infrequentabile) quando ancora domanda al poesia la piacevole garanzia del senso. Ma proprio perché il mondo intero imborghesisce, e nel senso peggiore, non questa garanzia gliela vogliamo sottrarre. Si cerchi altrove il vate e il bardo, il custode e il combinatore dei miti,il fisiologo e il patologo dell’amore: si troverà sempre qualcuno disposto a dare fiato alle trombe, e chi ha bisogno di trombe, non mancherà di scoprirle. Noi non abbiamo formule, e non abbiamo niente da cantare. Certo non riusciremo a spezzare la spirale perversa che associa brutalmente poesia e civiltà, o peggio poesia e cultura generale. Ma vorremmo provarci. Che di ogni culto non resti che un mucchietto di lacunose vertigini, poi ne potremo riparlare. Nel frattempo, sarebbe dolce cosa ripartire da zero, e tentare magari l’impossibile, senza alcuna pretesa di riuscirci. Contro la rivoltante profondità della condizione umana, la poesia agirebbe esemplarmente da antidoto. Il sogno più tenace della specie resterà in ogni caso la distruzione dell’universo, questo individuo mostruosamente pingue, che nutre a propria volta le sue idee in proposito. Se l’ingegneria genetica (o tutto ciò che in genere delira di progressiva onnipotenza) si fa ancora degli scrupoli, la poesia non ne ha bisogno.

Smetta una buona volta di nominare il mondo, e vada avanti tranquilla a rovesciarne la fodera. Che altro fare? Chiudere il beccuccio o continuare a sbrodolare acidi e dolcificanti sul risaputo e sull’inattingibile? Perpetrare una folle ancorché splendida rimessa in gioco dell’essere (già decretato irrilevante da una certa carenza di finalità evidenti) e quindi anche della letteratura ( che è l’essere che si commenta) protraendo il calcolo e l’azzardo fino alla coincidenza per saturazione col proprio esaurito motore? Tirare avanti e fottersene, continuando a danzare in un teatro che è sempre più spopolato, tanto il pubblico ha altro a cui pensare? Rimane da vedere se la funzione critica sia sufficiente alla poesia per proseguire in quell’immenso divorzio dalle proprie ragioni originarie che sembra (sembra a me, oggi) faute de mieux l’unica strada percorribile senza vergogna.

Faccio notare che, a dispetto dell’escursione termica e pronominale, questo rimane, provvisoriamente, una specie di autoritratto. Dall’io al noi, l’incipit freddo e l’excipit caldo testimoniano al massimo della mia personale instabilità. Chi sarei io del resto, per non subire insieme e simultaneamente tutte le temperature dell’umore, dallo zero assoluto a soglie di fissione? Per non avere la mano di tutti, o tutto e niente al posto della mano? Il termometro sale, e scenderà, troppo in fretta, e qui è ormai troppo tempo, e luogo, che altri si prenda le misure.

Dario Villa

da «Poesia», 12, I, dicembre 1988

Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).