Due giovani scrittori italiani dialogano a distanza sul rapporto tra la loro scrittura e i cimiteri.

Orazio Labbate

La scrittura come atto resurrezionale

La mia scrittura è nata dalla morte. La lingua della mia letteratura è abitata, da lungo tempo, da una decifrazione costante della causa moritura che si manifesta, per la mia personale ricerca narrativa, secondo due vie: la via materica e la via metafisica. Incomincio questo racconto dal principio, dagli avvenimenti del passato sino alle considerazioni del presente.

Alla morte di mia nonna, nei miei diciotto anni, nell’abissale Sicilia meridionale, ebbi la prima contezza dell’aura oscura che pervadeva la stretta camera ardente dove riposava la morta. Traducevo, infatti, in quel momento, per esclusiva sensibilità sconfinante, che un defunto è ora cosa empirica, ora compartecipe di un dialogo silenziosissimo tra elementi metafisici inconcepibili: demoni, angeli, lo scirocco che era il segnale che dio stava arrivando, l’odore dei crisantemi come primo dato olfattivo dell’altro mondo. Imbevuto del mio passato da chierichietto, la religione cattolica, durante quella scena, era divenuta una mappa interpretativa che trasformava gli oggetti e le persone in terribili: la croce sullo stomaco di mia nonna, il rosario intrecciatosi, come un serpente piccolo, tra le sue dita, le comari addolorate che oscillavano i capi come corvi sui fili della luce, l’odore di bruciato che giungeva dalla pianura gelese e infine i santini rinchiusi nelle cornici di quadri. Mi resi allora conto che dovevo evocare questi sentimenti bui, questa melanconia, grazie ad uno strumento. Abbisognavo di ricreare l’Aldilà perché avvenisse la resurrezione. La scrittura poteva essere un mezzo perché si realizzasse la resurrezione. La resurrezione di mia nonna.

La notte stessa, impazzato, sentii attraverso i segnali silenti che la natura dona (rami che si spezzano inavvertitamente, cani che si fermano a studiarti ecc), girovagando tra le strette vie di Butera, che il luogo deputato alla mia preghiera narrativa doveva essere il posto dove la materia dei defunti è seppellita: il cimitero.

Scavalcai dunque il cancello. E il silenzio e le lapidi e i mausolei e la vibrazione lucente dei lumini, come minuscole stelle decomposte, e il canto degli uccelli nel buio e la percezione di quella malinconica potenza metafisica, attraverso le vie del camposanto, mi fecero sentire meno abbandonato. Tirai fuori il mio taccuino, di involucro nero (porto appresso solo questi), e diedi inizio a: racconti, poesie, l’inizio dello Scuru, con un fervore prima mai posseduto. Tentavo di invocare il fantasma di mia nonna con la scrittura. Intanto, durante la redazione delle pagine, leggevo grazie ad una torcia, per trarre linfa e compagnia, i libri che ancora mi accompagnano come volumi sacri nei miei camminamenti cimiteriali: i racconti di Poe, i racconti di Hawthorne, i racconti di Kafka, e infine le poesie di Dylan Thomas insieme a quelle di Gray.

Ultimato quell’anno, partii verso Milano perché mi aspettavano gli studi accademici. Trovai casa in quel di Corsico. Dapprima la mia camera divenne posto temporaneo dove accudire la mia scrittura; intanto continuavo a nutrirmi dei libri di miei amici notturni: Faulkner, McCarthy, Walpole, Moresco, Capote, Kubin, Hoffmann; per citarne alcuni. Tuttavia ero come assente di fervore, il luogo che mi dava più potenza e possibilità evocativa era ancora il cimitero. Non c’è spiegazione limpida, io suppongo sia una fratellanza soprannaturale; soprannaturalità nella quale rientra, secondo me, l’atto della scrittura che è fenomeno di estensione percettiva il quale è in potere di toccare il trascendente e quindi il fantasmatico.

Così ebbero principio le mie passeggiate notturne lungo le strade underground di Corsico. Custodivo nello zaino whisky, taccuini, penna e taluni libri prima citati (via via aggiungendosene di nuovi). Incontrai nel tragitto esseri della sera che la sera stessa fagocita nella propria dimensione atemporale: dipendenti delle pompe funebri che tracannano alcool nei bar cinesi, vecchi che guardano passare i treni dentro la stazione corsichese, egiziani che discorrono come anime senza redenzione davanti a ristoranti cinesi illuminati all’ingresso da luci al neon verde smorto. Il mio viaggio si concludeva nei dintorni del cimitero, vicinanze che io definisco “il limbo” giacché contiene, quel perimetro circoscritto, il combattimento tra realtà e Aldilà sotto forma di due strutture nonché simboli fattivi: un asilo nido sulla costola destra del camposanto (dove copulano gatti nascosti tra i cespugli, e che paiono piangere come neonati), e un negozio addetto alla costruzione di lapidi davanti al cancello d’ingresso del sepolcreto. L’accesso ai loculi era possibile attraverso un sentiero vicino all’asilo nido. Da quella posizione i sepolcri sono come segnati da una specie di tracciati luminosi che sono in verità partoriti dall’unione tra i lumini e le lanterne artificiali. Una volta entrato mi sentii di nuovo protetto e insieme invaso da una beatitudine: potevo di nuovo, col medesimo impeto, dare intero avvio al procedimento resurrezionale della scrittura e di conseguenza avvertire coloro che non-abitavano quell’area. Perché i loro suggerimenti si realizzassero la natura si trasformava in: foglie che cadevano sotto la forza delle correnti, nuvole che si muovevano nel firmamento prima della pioggia, petali di fiori che crollavano lenti a pochi centimetri dal mio sguardo. Nelle notti ho riposato ai piedi di un mausoleo, pianto con i lontani abbaiamenti dei cani, riletto sotto la lenta luce di una torcia scarica le parole di William Faulkner in Santuario, poi scritto con furore subendo gli occhi appannati a causa della pioggia. In me e nella mia debolezza umana dentro quel luogo sacro, sento vivere, suppongo, la tristezza del dopo, del non-visibile, dell’intoccabile. Per tale ragione ho sentore, lo dico con l’umiltà che esige la mia affermazione, che sono al mio fianco la disperazione di Una stagione all’inferno di Rimbaud o la tristezza dei racconti di Kafka.

Ora, oggi, tre volte alla settimana scrivo sempre nello stesso cimitero. Il rito è immutato ché è immutabile: la scrittura esige gli stessi luoghi poiché in questi si trova la pura sorgente dalla quale scaturisce il mio sentimento. Il cimitero e la notte sono dunque rispettivamente: territorio e dato cosmico necessari perché io sia un narratore. Mi sento, ogni volta che trafiggo con la mia presenza notturna quel luogo di addormentati, alla prima notte dove ho sigillato la mia scrittura alla morte. Alla prima notte dove ho abbattuto questa esistenza per continuare a cercare l’amore di una morta, perché chi scrive nei cimiteri cerca un amore ormai distaccatosi dalla nostra Terra. Un amore che forse si rincontra nella casa più silenziosa dove di certo vive la letteratura. Il cimitero, appunto.

Marco Cubeddu

La scrittura è nata funebre

Qualche giorno fa ero a Genova, a trovare parenti e amici che non vedevo da tempo, e sabato pomeriggio sono andato a fare una passeggiata al cimitero della Castagna, vicino alla casa dove sono cresciuto.

È una cosa che ho sempre fatto, quella di camminare a lungo tra le tombe di quel cimitero quando vivevo a Genova.

Quasi tutte le volte che mi è capitato di parlare del mio rapporto coi cimiteri però, mi sono sempre sentito frainteso. Le persone, mediamente, concepiscono i cimiteri e i luoghi di sepoltura in generale solo come il posto dove andare a visitare i propri morti, come mete turistiche – dalle Piramidi, alla tomba di Jim Morrison, con corredo di selfie accanto alla mummia o al personaggio celebre di turno (recentemente ricordo di aver visto su diverse bacheche di Facebook un Gregory Corso e un De André)-, o come luogo macabro, oscuro, orrorifico, dove invocare spiriti e presenze ultraterrene per mettere alla prova il proprio coraggio o dar sfogo al proprio esoterismo.

Per come la vedo io, invece, il cimitero è un posto qualsiasi dove ricercare un po’ benessere, e svolge più o meno la stessa funzione di bar, cinema e locali. C’è la volta in cui ho più voglia di bere qualcosa, e la volta in cui preferisco un altro tipo di esperienza contemplativa.

Per lavorare o studiare, o per avere l’impressione di educare lo spirito con la giusta concentrazione, è considerato normale frequentare biblioteche o musei. Legittimo. A me, molto più che in qualsiasi tomo o in qualsiasi mostra, capita di trovare nei cimiteri il miglior posto dove affrontare il vero punto inaffrontabile: la vita, nel suo insondabile groviglio di contraddizioni, affliggendo i vivi col terrificante fardello della consapevolezza di esser nati per morire, ci mette davanti a un imperativo inaggirabile: darle un senso.

In fondo, la scrittura, come l’arte in genere, nasce per questo: ordinare il disordine della natura e razionalizzare e interiorizzare pericoli e obiettivi, fenomeni e aspirazioni, non è che un modo per esorcizzare la morte.

Con la progressiva complessità delle forme di organizzazioni sociali con cui gli esseri umani hanno prodotto e riprodotto se stessi, obbedendo all’imperativo biologico di ogni cosa viva (andare a moltiplicarsi), nella nostra storia fatta di migrazioni e lotte di classi abbiamo fatto perno sulla capacità di modificare la natura secondo uno scopo prestabilito. E oltre alle esigenze di base (affilare una selce per cacciare, controllare il fuoco per scaldarsi) abbiamo sviluppato anche modi per ordinare la morte: rituali e luoghi di sepoltura.

Capita a tutti, specie da bambini, di pensare a come siano state inventate cose tipo la ruota. Se dovessi scommettere, scommetterei che l’arte è nata funebre, nel momento preciso in cui un utensile, distolto dal suo uso quotidiano, divenne corredo funerario, assieme negazione e celebrazione dalla morte.

E, naturamente, come insegnano anche film e romanzi gialli, non c’è morte senza cadavere. Oggetto di profonde trasformazioni organiche, con corredo di infezioni e malattie, la disgregazione della salma pone di fronte a problemi prima pratici e poi filosofici: deve essere occultata (con la sepoltura), evitata (con la cremazione o il cannibalismo funebre), accelerata (con l’esposizione del cadavere spoglio agli agenti atmosferici) o arrestata (con la mummificazione)?

L’ editto napoleonico di Saint-Cloud, sancendo per legge l’allontanamento dei luoghi di sepoltura dai centri abitati ha ulteriormente indirizzato il nostro modo di l’ossequiare i morti verso una direzione igienico/razionale, e il nostro presente, con l’affermarsi della medicina e dell’ospedalizzazione, si è definitivamente e diffusamente appropriato anche della gestione del trapasso, sostituendo con istituzioni burocratiche, gli affetti, spesso esclusi, soprattutto fisicamente, dal processo.

Cerchiamo di negare e occultare il dolore. Anche quello immediatamente in seguito al lutto, eccezion fatta per la spicciola durata di un rituale più o meno religioso, viene subito incanalato dalle agghiaccianti incombenze pratiche, traboccanti di scartoffie e acquisti spurgati da ogni significato spirituale, che sembrano gridare “benvenuti in una società laica e moderna, il nostro mantra è the show must go on”.

Il progredire di una civiltà può essere misurato anche osservandone il proporzionale aumento di asetticità e industrializzazione della cura e dello smaltimento dei corpi di malati e defunti. E noi stiamo diventando sempre più civili. Non dovremmo dimenticarci, però, che la nostra civiltà è esattamente quello che Werner Herzog dichiarava in non so più in quale intervista: “un sottile strato di ghiaccio sopra un oceano profondo di caos e tenebre”.

E anche se ci sforziamo di far finta che la morte non appartenga più alla vita, anche se celata e distante, fatta uscire dalla porta, rientra dalla finestra, travestita da ansie, angosce e manie che ci affliggono con un grande senso di vuoto e prostrazione.

“Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo?” sono le banalissime grandi incognite che ingrassano le tasche di analisti e sciamani.

Per me, i cimiteri, più che qualcosa che mi aiuta direttamente a scrivere sono il modo con cui evito di mettermi nelle mani di avidi taumaturghi con pruriti freudiani che vorrebbero assoggettarmi alla religione dei loro farmaci e dei loro lettini.

Se avessi mai intrapreso la carriera di psicologo (Dio ce ne scampi, ho corso anche questo rischio qualche anno fa), la terapia che somministrerei ai miei pazienti consisterebbe nel frequentare i cimiteri regolarmente, con l’indicazione di usarli al posto del mio studio (naturalmente previo bonifico al sottoscritto) e di farlo ogni volta che ne sentissero il bisogno, sotto casa, ma anche all’estero, senza soffermarsi troppo sulle varietà, abitando con confidenza il senso di ordine e pulizia dei cimiteri americani, con la loro erbetta svedese, o la sobria spiritualità dei cimiteri musulmani, con il fez sulle lapidi degli uomini e i fiori su quelle delle donne, o l’ombreggiata quiete dei cimiteri inglesi, la monumentale decadenza francese, fino al raffinatissimo equilibrio di quelli ebraici, sospesi tra ostentazione simbolica e sobrietà cromatica.

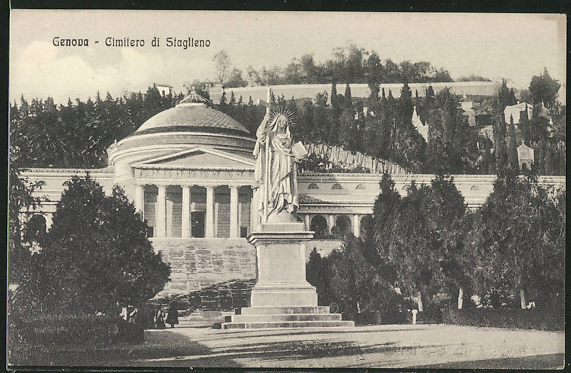

Il primo cimitero cui sono legati i miei ricordi è quello di Staglieno, a Genova, dove accompagnavo mamma e nonna in quelle domeniche in cui le migliori donne che abbia mai conosciuto affrontavano le incombenze verso quei lontani e sconosciuti antenati che vengono spesso ereditati dalle donne di famiglia, di solito eroiche custodi della memoria.

Nella noia di quelle mattine mi rallegrava solo l’eterno racconto di mia nonna sulla statua della vecchina delle noccioline che, in barba al marito ubriacone e alla vita agra che le era toccata in sorte, aveva risparmiato tanto da farsi, ancora in vita, un monumento: “Pe tramandame a-o tempo ciù lontan”.

Se è vero che quel senso del dovere non sono stato capace di ereditarlo, qualcosa deve essere comunque passato nonostante la mia reticenza. Perché le estenuanti code ai bagni (“Tienici le borse Marcolino” è ancora oggi una delle frasi più traumatiche cui riesca a pensare), il trasporto dell’acqua per lavare i marmi con enormi spugne, la scelta di fiori e lumini, e quell’odore “di morte” – che non si può definire meglio di così – e il caldo, e la luce accecante (chissà perché ricordo sempre un’afa insopportabile), le ore in piedi lontano dai miei cartoni animati e dai miei giochi, oggi sono diventate la ragione di un senso d’appartenenza che lega il mondo dei morti e quello dei vivi, il solo modo in cui mi sembra di poter far coesistere l’essere e il non essere: dando un senso all’essere stati.

Da quando mi sono trasferito a Roma passo almeno un pomeriggio al mese al Verano. Ancora, nonostante le diverse visite, non sono capace di orientarmi e finisco sempre per perdermi canticchiando pezzi di San Lorenzo di De Gregori: “Sconquassato il Verano, dopo il bombardamento, tornano a galla i morti, e sono più di cento…”

A volte mi sforzo di prendere dei punti di riferimento: un gruppo di palme marcescenti e deformi (la natura lugubre dalla carne decomposta sembra dar vita a un suo contrario di lussureggiante ostinazione), o le croci anonime dei militari caduti in servizio, circondate da bombe inesplose innestate in piedistalli di cemento. Ma, puntualmente mi distraggo per scacciare le zanzare delle pozze di acqua stagnante non potabile che non potendo nutrisri dei morti cercano di succhiare il sangue ai vivi, o cercando una ragione per cui certe folate di vento mi portano al naso un odore simile a quello delle pinete vicino al mare d’estate, con i loro erotici rimandi di avventure bambine. E mi trovo a vagare per ore senza meta, faticando a sentirmi davvero a casa.

Per quanto non mi manchi affatto vivere a Genova, città che nel complesso amo ma nella quale non mi sono mai sentito a casa in vita mia, mi manca invece il mio cimitero, quello della Castagna, forse il piacere più intenso, con buona pace di amici e parenti, che provo quando ritorno nella città dove sono nato. Dopo che ha piovuto, d’inverno, con l’aria leggera e la terra pesante, vive il suo momento migliore.

Oltre le tombe visitate abitualmente dai parenti ancora in vita dei morti recenti, salendo, c’è la mia parte preferita, chiusa al pubblico, con tombe sghembe, cripte pericolanti e, ovunque, dal terreno, solcato da rivi fangosi, frammenti di marmi, statue mozze, lumini raffiguranti papi deceduti da lustri, croci, vecchie foto sbiancate impresse nella ceramica di cui non resta che un perfetto ovale bianco, come una x nel ciclo dell’azoto.

Da queste macerie, che contengono corpi di morti i cui cari sono morti a loro volta, intere generazioni divorate dall’edera, angeli decapitati, monconi di dita scolpite che riemergono come ritornanti dalla terra, tombe macchiate dal marcire sintetico dei fiori di plastica stinti da decenni divelte dalla prepotenza delle radici dei cipressi: quella che, per me, è la sola idea possibile di una grande pace.

Una pace che finalmente mette a tacere le parole con cui abitualmente tentiamo di dare un significato alle due forze che più ci affascinano e terrorizzano, l’amore e la morte, Eros e Thanatos, e che ronzano, o rimbombano, a seconda dei momenti, nella testa di chi scrive, costretto per mestiere ad alimentare e non minimizzare i propri dolori e le proprie ansie per farne materia di lavoro.

Ogni scrittore trova il suo lettore ideale tendenzialmente in se stesso. Se mi interrogo allo specchio so che se mai scriverò un capolavoro, in sostanza, non potrà che essere una storia d’amore, perché è quello che sento il bisogno di fare. Ma se penso a una storia d’amore da scrivere non posso evitare di metterla in relazione alla morte, perché non saprei fare altrimenti. Un capolavoro, questo dovrebbe voler scrivere chiunque scriva. Che ci riesca o meno è tutto un altro discorso, ma un capolavoro è quel qualcosa che sta là, come un miraggio, come la sola fonte di salvezza possibile per uno scrittore.

A volte sembra impossibile, altre facilissimo.

Nei giorni buoni mi convinco che basterebbe saper riassumere a parole la persistenza della memoria di una sola immagine: due volti di marmo, semisepolti dal fango straripante di foglie secche, dagli occhi indifferenti a tutto ciò che loro intorno muta, ma che, nonostante l’erosione, ancora eternamente si accompagnano, senza più bisogno di parole.

In fondo, è semplicemente questo il rapporto tra la mia scrittura e il mio cimitero: da quella materia inerte, dal tabù necessario della tumulazione dei corpi che fonde ricordi e scricchiolii, resti umani e fermento vegetale, odori, profumi, ombre, cerco di trarre uno sguardo formale con cui rappresentare l’indissolubile legame che unisce l’amore alla morte, entrambi alla vita e quest’ultima alla scrittura. Perché penso questo debbano fare gli scrittori: cercare di dar voce alla concezione finita dell’infinito e al disperato bisogno di sentire qualcosa, registrarlo con le parole, e liberarsene, possibilmente guadagnandosi l’immortalità.

Marco Cubeddu (Genova, 1987), ha pubblicato i romanzi «Con una bomba a mano sul cuore» (Mondadori, 2013) e «Pornokiller» (Mondadori, 2015). Scrive su diverse testate, tra cui «La Lettura» del «Corriere della Sera», «Link - idee per la tv», «Il Secolo XIX», «Panorama», «Il Giornale» e «Linkiesta». È caporedattore della rivista letteraria «Nuovi Argomenti». Vive tra Roma e Milano. «L'ultimo anno della mia giovinezza», reality letterario sulla vita di Costantino della Gherardesca, esce per Mondadori il 30 gennaio 2018.